exposition collective sur une proposition de Alexandre Mare / passée

FANTôMES

avec Pierre Bellot , Mireille Blanc, Coraline de Chiara, Mélanie Delattre-Vogt , Gilles Elie, Iris Levasseur, Jérémy Liron, Claude Rutault

" Il n'est pas ici question d'apparition. Ce qui nous intéresse est un marqueur. Une preuve tangible de l'absence ; il la matérialise, il annonce le retour prochain, voir, un futur. Il est le souvenir bien présent de quelque chose qui manque. Une présence de l'absence, en somme.

C’est , par exemple, une fiche glissée entre deux livres pour souligner l’absence d’un troisième, un carton collé sur la cimaise du musée pour informer qu’une oeuvre est vacante ou encore cette reproduction d’une oeuvre collée au mur en attendant que cette dernière arrive lorsque l’on prépare une exposition.

Mais tout cela est anecdotique.

Dès lors, ce que l'on cherchera à définir ici est une matérialité fantôme.

Nous souhaitons interroger, chercher cette présence - cette manifestation - de l'absence au travers la peinture."

Alexandre Mare, mai 2017.

Tous les textes d'artistes de Alexandre Mare /

Gilles Elie

« Bonjour monsieur Elie »

Évidemment proposer à Gilles Elie de participer à l’exposition Fantômes, c’est s’exposer à un jeu sémantique qui lui est propre mais avec toutefois l’assurance que ces tableaux d’espèces d’espaces vides, ces espaces qui attendent des réponses, des actions peut-être, puissent y trouver avec beaucoup de justesse – on pourrait dire avec beaucoup de poésie, mais cela est un peu vulgaire — toute leur place. Ou, pour le dire autrement, qu’ils soient, à proprement parlé des espaces fantomatiques.

Reprenons.

Gilles Elie est peintre. C’est - mais il s’agit d’une interprétation, toute personnelle - un peintre de l’absence. En effet, Gilles Elie peint des ateliers et des galeries vides, des vues d’atelier (qui semblent vides, aussi) avec fenêtres ouvertes sur mer (ce qui est déjà un tableau), des parquets, des verrières (à échelle 1) qui ne donnent sur aucun paysage sinon celui que fait la réflexion de la lumière et du bleu du ciel sur la surface du verre. Sans oublier quelques tableaux de tableaux monochromes suspendus à des murs blancs. Ce sont des espaces où les enjeux de la peinture s’exposent.

Jusqu’à une époque très récente, Gilles Elie se définissait comme un peintre d’appartement : il n’avait pas d’autre espace de travail que l’endroit où il vit. Et, comme la peinture n’impose pas toujours cette règle qui voudrait qu’il faut peindre « sur le motif », Gilles Elie a peint ce qui lui manquait : des ateliers encombrés par rien. Ils sont des espaces de totale liberté.

Mais peut-être s’agit-il d’un jeu d’apparence.

Parfois Gilles Elie peint des personnages. Ils sont le plus souvent des doubles de lui-même un pinceau à la main (signifié) ou en blouse de peintre (signifiant) avec son prénom écrit bien lisiblement sur la poitrine que l’on rapprochera de la peinture de façade de l’entreprise-atelier sur laquelle on peut lire « Elie peinture ». Citons Cézanne: « je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai », à défaut de nous la dire Gilles Elie l’écrit bien visiblement sur ses tableaux mais comme Cézanne, à l’aune de la Sainte-Victoire, il ne faut pas crier trop vite.

En effet, c’est que si Gilles Elie aime à prendre du champ, il n’est donc pas nécessairement un peintre qui va « au motif » comme l’on disait autrefois mais qui joue avec l’ambiguïté tout à la fois d’un manque, d’un besoin éventuel et d’un imaginaire collectif qui entoure la peinture et celui qui la pratique. Ses toiles sont donc bien remplies, bruyantes, pleines de signes et l’on pourrait dire alors de lui qu’il est un peintre sémantique.

Jérémy Liron

comme des bruissements à venir

Selon un protocole depuis longtemps établi, les peintures de Jérémy Liron sont le plus souvent encadrées, parfois sous verre, et peuvent évoquer une fenêtre, close, sur un paysage.

Sur la toile, ce sont des éléments qui appartiennent généralement à une histoire de l’architecture moderne, des façades qui semblent toutes entières prendre l’étendue du ciel et de la mer. Il y aussi cette lumière particulière, écrasante et sourde. Puis, parfois une végétation dense, sombre et magnétique, qui vient contrebalancer la ligne claire et les arêtes franches des bâtiments. Des perspectives, des porte-à-faux, des structures métalliques, des pins immenses, quelques gammes de bleus : il y a peu de personnages dans les peintures de Jérémy Liron. Et, pour la plupart ce sont, pour seules figures humaines, des statues coulées dans l’architecture.

Les œuvres de Liron, qu’il s’agisse de grands formats ou de plus modestes comme ceux réalisés pour l’exposition Fantômes, semblent évoquer quelques temporalités suspendues. Un intervalle, plutôt. Et puis il y a ce silence. Un silence qui semble se dégager de ses peintures : alors, cet intervalle silencieux dévoile ce que pourrait être la tension d’une attente.

Ces architectures, ce silence apparent, cette tension donc, ce bruissement inaudibles et suspendus des arbres pourraient rappeler le court roman de l’écrivain argentin Adolpho Byos Casares, L’Invention de Morel, où un personnage déambule sur une île puis dans une villa, moderne elle aussi, et se fait le témoin, d’abord involontaire, de la vie de ses anciens habitants — à l’image des fantômes de nos actions passées. A la manière d’une hétérotopie : cette superposition de temporalités en un lieu unique. Voilà, peut-être, une des pistes pour regarder les toiles de Jérémy Liron : des lieux d’attentes, d’espoirs, de rencontres - heureuses ou funestes -, de tensions. Des lieux fantômes, emplis tout à la fois d’histoires, d’attentes – du possible en suspension.

Mireille Blanc

Atlas, Flashs, Images

Des rideaux de dentelles, des sweat-shirt, des boîtes de gâteaux, des photographies sur lesquelles un flash fait apparaître des présences lumineuses à leur surface, des jouets qui paraissent abandonnés et que l’on trouve en général au fond d’une quelconque caisse oubliée de notre enfance…

Les peintures de Mireille Blanc sont, pour la plupart dans une gamme chromatique presque neutre - atone, pourrions nous dire. Cela n’a pourtant rien de nostalgique car si les couleurs semblent comme sourdes c’est peut-être parce que les images qui y sont convoquées se trouvent prises dans des filtres successifs de réalités : chaque peinture est le témoignage d’un long processus.

Il y a d’abord des objets, des gestes, des situations que Mireille Blanc photographie puis, imprime. C’est une première appropriation. Puis elle découpe, recadre, resserre le sujet. Les tableaux témoignent de ce long processus : avec le sujet représenté apparaissent les traces, les accrocs, les bouts de scotch qui seront reproduits dans le tableau. Ainsi, les strates - de temps, de réalités - se sont agglomérées. L’image, mise à distance par ses manipulations successives et sa « mise en peinture », s’amenuise et de ces manières, vient le tableau. Le papier lisse de photographie a laissé place à une matière épaisse, des coups de pinceaux vifs ponctués parfois de peinture en spray. Le sujet représenté n’est pas tant un pull, un jouet, un gâteau, que les manipulations successives - le temps - qui l’on vu affleurer. Bref, l’image s’est distanciée et a laissé place à la peinture.

Mais que montre Mireille Blanc ? Peut-être une forme de phénoménologie fantomatique : ses toiles saisissent les signes d’un réel en devenir absent. Des objets, encore, familiers qui disparaissent peu à peu, des situations dont nous ne conservons, de plus en plus lointainement, qu’un détail.

On s’amusera que Mireille Blanc ait pris comme sujet d’une peinture récente la planche 39 de l’Atlas Mnémosyne d’ Aby Warburg – Mireille Blanc fait des citations, discrètes souvent, à l’histoire de l’art. Et, on avancera une hypothèse sur la présence de cette peinture : le travail de Mireille Blanc peut être à considérer comme une forme d’atlas lui aussi. Ce sont tous - jouets, rondins sculptés ou encore vidéo youtube - des formes de « symptômes culturels », pour reprendre une terminologie wargburienne. Et, cependant, c’est aussi une peinture de l’intime.

Pierre Bellot

Plis / contre-plis

Ce sont des équivoques. Des éléments qui se répondent, qui s’opposent, qui nous troublent parce qu’ils interagissent nécessairement et dialoguent sans que nous puissions immédiatement, à priori, y trouver sens. Quelque chose nous échappe. Peu importe : la peinture de Pierre Bellot, dans une gamme chromatique sombre souvent, laiteuse parfois, est un univers sensible dont il faut accepter qu’elle laisse un goût non pas d’inachevé - surtout pas - mais bien de suspension.

Il est amusant que Pierre Bellot, pour ensuite composer ses tableaux avec ses brosses, ses pinceaux, sa peinture, commence par assembler via Photoshop des images glanées ici ou là sur le net. Ainsi les objets, les lieux, n’ont pas de réalités tangibles et leurs associations ne sont en rien dues au hasard - statues africaines, personnages, fleurs, regards, vêtements, tissus, plis et contres-plis sont à l’aube d’une grammaire et déjà des histoires rhizomatiques s’écrivent.

D’immenses toiles à de minuscules, ce sont les mêmes mécanismes qui sont mis en place. Parfois c’est un seul motif - à l’instar de peintures de kimonos -, c’est un portrait de dos d’une jeune femme ou alors, la déclinaison d’un visage sur plusieurs tableaux. Ce sont souvent des assemblages protéiformes, denses.

Pour Fantômes, Pierre Bellot a réalisé trois petites toiles. Ce sont pour deux d’entre-elles des juxtapositions de cultures, de natures, de sens, d’époques. Des confrontations qui ajoutent des possibles. Comme s’il fallait toute la complexité d’éléments d’apparences disparates, pour évoquer une perte, un manque. Ou, pour le dire autrement, deux images qui s’apposent - plutôt que s’opposent - et c’est un fantôme qui apparaît. Il faut parfois une double présence pour évoquer l’absence.

Sur une troisième toile un voile laiteux vient effleurer l’image d’un sumo. Cela lui donne un aspect fantomatique à ce personnage et à cette toile, ce qui offre au mot fantôme une autre définition possible : il est un voile posé à l’épiderme du réel.

Mélanie Delattre-Vogt

Membres fantômes

Il y a dans le travail de Mélanie Delattre-Vogt, dans son trait, dans ce que ses dessins et désormais ses peintures donnent à voir, des fantômes. Des absences en creux qui dessinent une surface tangible à l’introspection. Ce sont des enchevêtrements de dents, de fougères, des personnages en devenir, des ombres portées aux visages, des rêves épuisés, des cailloux. Des agglomérats de matières qui donnent à voir des monstres, des hors normes, comme sortis de quelques mémoires, de quelques désirs bruts et pas encore tout à fait passés au filtre de la conscience. Mais souvent aussi, les œuvres de Mélanie Delattre-Vogt évoquent comme des carences. Comme un creuset à la mémoire, une attente peut-être. C’est ce que l’on retrouve dans les quatre peintures de la série Fantômes. Deux coraux – un blanc, un noir ¬— une fleur de leucadendron et une autre de camélia, qui n’est pas sans rappeler quelque Gorgone. Sur des fonds unis d'une même gamme chromatique - on pense aux études du peintre du XVII ème François Desportes - se détache, sur chaque toile, l’un de ces trois éléments. Ces fleurs et ces coraux ramassés, séchés, puis peints sont les témoins d’un entre-deux : celui qui se joue entre le moment de leur collecte et celui de leur inhérente perte. Dès lors, ces peintures deviennent pareilles à des sigillées d’une histoire plus ancienne, heureuse sans doute mais qui fut suivie d’un inéluctable manque. Ce sont les fantômes d’une présence —une présence hurlante à l’absence — et il n’est pas anodin, que ces peintures à l’huile, très délicates et réalisées avec peu de médium, soient mélangées à du sang. Il y a entre le sang et les fleurs - l’anémone, la jacinthe ou le corail – un lien sacré qui, comme le rappelle Ovide, associe l’amour, l’absence, la mort. Enfin, on n’oubliera pas non plus que pour obtenir une belle fleuraison, il est conseillé de déposer au pied du camélia, un peu de sang séché.

Iris Levasseur

L'avenir est aux fantômes

Pour l'exposition Fantômes, Iris Levasseur a bien voulu réaliser de petits formats. Elle n'en a, pour ainsi dire, jamais réalisés et cela donne à son travail présenté ici, une densité particulière. Cependant, à bien y réfléchir, si Iris Levasseur a effectivement changé de format, elle n'a pas changé l'échelle avec laquelle elle travaille habituellement. Les mains qui tiennent billes ou miroirs, ou encore cette peinture d'une enveloppe qui semble avoir été ouverte, refermée, réouverte et fermée encore, sont à taille réelle. Alors, le rapport que l'on peut avoir avec ces toiles est immédiat : de notre main à cette main d'enfant, à peine plus petite que la nôtre, il n'y a au final que peu de différence. Nos fantômes sont à portée de main. Mais de quels fantômes est-il alors question ? S'agit-il des spectres qui hantent nos nuits, parfois nos jours ? Sans doute pas.

En règle générale donc, Iris Levasseur peint (ou dessine) sur de très grands formats. Des formats imposants qui prennent tout l'espace, qui prennent du poids au regard. Ce sont des personnages comme absents de leurs corps, ce sont des espaces cloisonnés, éclairés de couleurs vives parfois, avec quelques pesanteurs lourdes qui écrasent les gestes. Ce sont des hommes, des femmes. Ce sont parfois des abandons, des personnages qui s'échappent. Il n'est pas vain de penser à Mallarmé devant les oeuvres d'Iris Levasseur notamment pour ce vers, extrait de Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, « Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne ».

Donc, sur les toiles réalisées pour l'exposition, l'on peut voir des mains. Ce sont des souvenirs-fantômes. Le souvenir de quelque chose qui n'existe plus — Il est loin le corps de notre enfance. Plus loin encore que nos souvenirs, sur les images anciennes, l'enfant que nous fûmes n'existe plus : nul atome, nulle cellule, nul cheveu. Depuis ce temps lointain, tout s'est renouvelé.

Nous contemplons un corps qui n'est plus le nôtre et notre corps n'est en somme que le fantôme de notre propre enfance. C'est un souvenir. Une évanescence, peut-être. Nous sommes nos propres fantômes et nous avançons parmi les images ; être fantôme se conjugue au présent. L'avenir est aux fantômes.

Claude Rutault

Peindre dépeintes

Claude Rutault, en 1973 propose un geste radical qui consiste en « une toile tendue sur châssis peinte de la même couleur que le mur sur lequel elle est accrochée. sont utilisables tous les formats standards disponibles dans le commerce qu’ils soient rectangulaires, carrés ronds ou ovales. l’accrochage est traditionnel. »

Ce sera la première définition/méthode qui continue à se décliner aujourd’hui et à interroger l’idée même de peinture, d’oeuvre d’art ainsi que le rapport qu’entretient avec elle le spectateur, le collectionneur ou même l’artiste.

L’idée d’absence est au cœur de ce travail incontournable dans l’histoire de l’art contemporain. Outre la disparition du sujet à peindre, de l’éventuelle absence du geste de l’artiste (c’est le « preneur en charge », c'est à dire le collectionneur qui doit « réactualiser les oeuvres » et ainsi, en fonction de divers protocoles changer la toile de place, la repeindre, la faire disparaître, etc.) certaines définitions/méthodes peuvent paraître plus radicales, à l’image des Peintures suicides (1978, définition / méthode 144). Ainsi, lors de l’achat « la peinture est une toile carrée de 100 x 100 cm amputée de 1/8ème de sa surface. cette réduction, 1/8ème de la surface de départ, se répète chaque année jusqu’à ce que la toile soit un carré de 12,5 cm x 12,5 cm la vingt-quatrième année. une seule toile constitue l’œuvre, la suivante effaçant totalement et définitivement la précédente. La forme de l’œuvre se fige dans deux cas : à la disparition de l’artiste ou lorsqu’elle est prise en charge. L’œuvre conserve définitivement la forme de cette année-là. Elle continue cependant à toujours être présentée peinte de la même couleur que le mur sur lequel elle est accrochée. Si aucun de ces événements ne se produit elle disparaît la vingt-cinquième année. Au cours de son évolution le prix augmente chaque année de 1/8ème.»

Pour l’exposition Fantômes Claude Rutault propose deux toiles dépeintes. Sur deux toiles de mêmes formats, préparées « prêtes à peindre » — enduite avant 1973 — il a demandé à une restauratrice d’ôter la matière picturale afin de revenir au plus près de la toile brute.

Coraline de Chiara

Brouillard contraire

Il y a souvent chez Coraline de Chiara ce que l’on pourrait appeler un effleurement des contraires. Par les couleurs, par les images mises les unes à coté des autres ou superposées, par les formes, par les formats. C’est un jeu d’échelles qui tend au brouillage volontaire : ce sont des tableaux plein de bruits. Et, Coraline de Chiara manipule avec autant d’aisance l’histoire de l’art que les images tautologiques, plaçant ainsi le spectateur dans une position sinon ambivalente, du moins trouble. En effet, les œuvres de Coraline de Chiara ne se donnent pas à voir aisément : différentes niveaux de lectures se superposent ; elle joue ainsi avec la délicate question de ce que peut-être une image, un tableau, une technique picturale. Un trouble – disons tout à la fois pratique et théorique – accentué par la manipulation heureuse de l’histoire de l’art.

Dès lors, les peintures de Coraline de Chiara sont pleines de fantômes. On y rencontre des fantômes de l’histoire (de l’art, donc) et tout autant ceux qui disent l’absence et qui se manifestent par les jeux visuels mis en place par l’artiste. Il y a chez Coraline de Chiara un évident jeu d’illusion, du montrer oblique, du dévoilement.

Pour l’exposition, l’oeuvre que l’artiste a réalisée sous le titre Le Royaume, est de ce point de vue intrigante. Elle mêle tout à la fois l’idée de la peinture dite de Paysage - dans sa grande tradition - mais aussi une histoire de l’art plus contemporaine : Support-Surface, Rutault… Cela pourrait ne rester qu’une suite de citations amusantes, et ne pas véritablement faire plus de sens que cela. Ce n’est pas le cas, car le travail développé depuis plusieurs années par cette jeune peintre ne cesse de créer des ponts entre artistes, époques, cultures, faisant ainsi de ses toiles le lieu des rencontres et des possibles.

Ou, pour le dire autrement, le lieu où fantômes praxis et fantômes Poesis peuvent troubler une même surface.

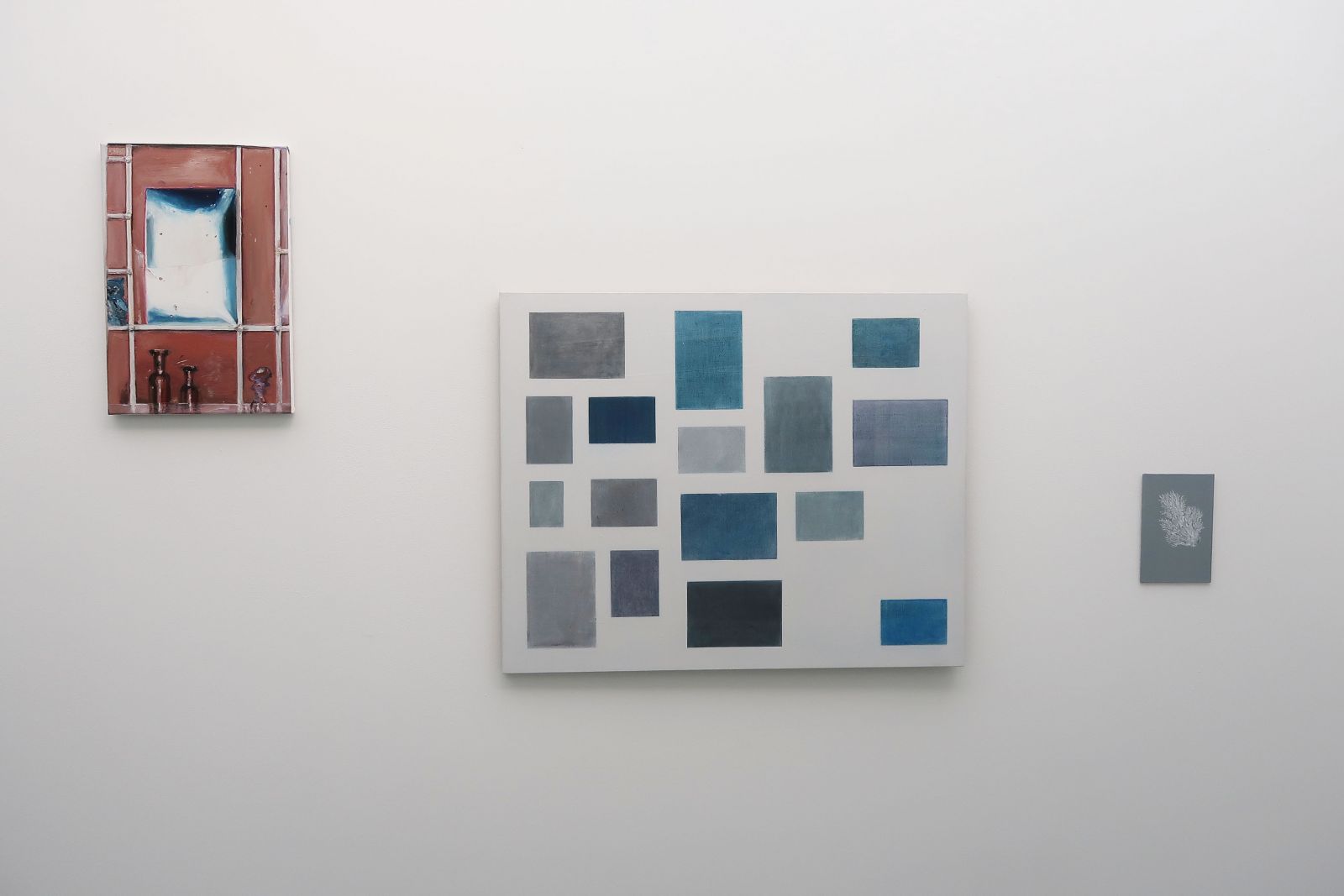

œuvres exposées

vue de l’exposition