Exposition collective / passée

salon de progress #14 / Riders in the sky

Est-il encore d’actualité d’affirmer une distinction nette entre une peinture qualifiée de figurative par opposition à une autre, abstraite ? La rencontre initiée ici par Anne-Françoise Jumeau fait valoir concrètement cette absence de netteté : réunir Gilles Elie, Paul Gibert et Oscar Malessène, soit faire somme d’intentions et de gestes hétérogènes de sorte à éprouver la porosité entre une peinture qui tiendrait dans son sujet, dans ce qu’elle représente et dans la manière de le représenter, ou bien dans sa présentation sensible, sa physicalité.

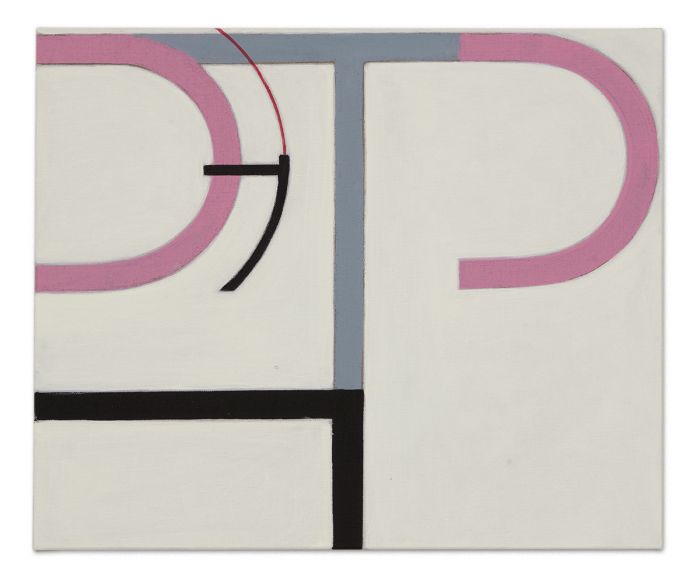

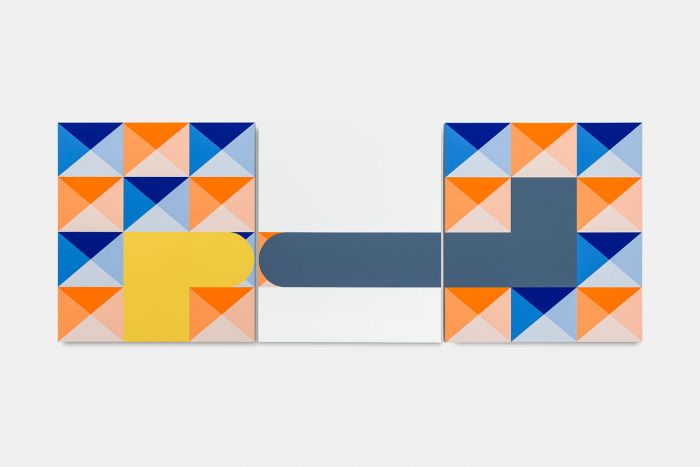

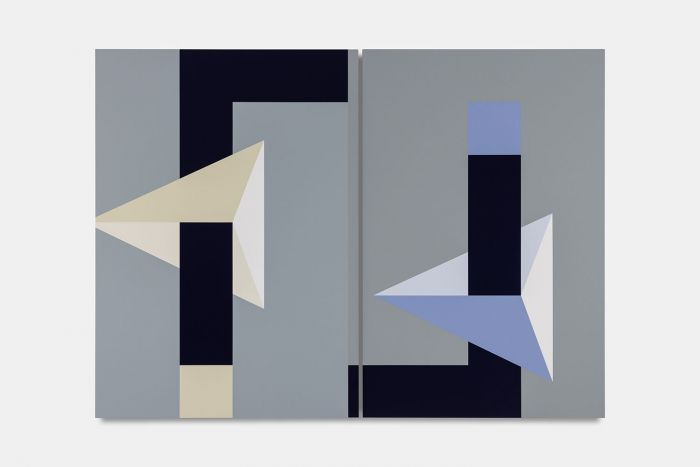

Chez Oscar Malessène le tableau s’organise dans l’exploration de ses constituants matériels, par un va-et-vient entre séparation et conjonction d’avec la surface. Pourtant dans ses pièces récentes les rapports d’échelle entre les formes géométriques, leurs intrications aussi confèrent aux motifs une dimension architecturale, voire paysagère.

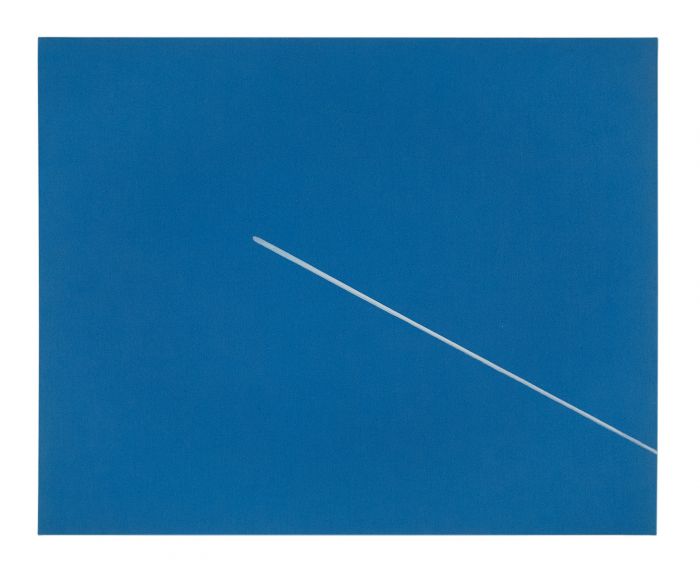

Gilles Elie, lui, livre des représentations identifiables mais ne peint pas d’observation. Pour transcrire la banalité du quotidien il choisit de travailler de mémoire, à partir de la forme vers son idée. Il délaisse les variations et particularités au profit de la puissance du générique - se concentrant non plus sur l’aspect des choses représentées mais sur leur identité structurelle autant que conceptuelle.

Si Paul Gibert peint d’après photographie, dans ses toiles l’image source ne refoule jamais la peinture. Le référent se trouve tronqué en fragments que des cadrages serrés rendent énigmatiques, passé au filtre de camaïeux monochromes déréalisants et soumis à la liquéfaction par des jus largement brossés. Son propos vise moins l’indice que l’index, la façon dont le ça a été du photographique persiste – ou non – lorsqu’un cliché est transposé en peinture.

Abstraction versus figuration sont les termes figés d’un syllogisme, et cela revient à réduire à une simple alternative une foule immense d’actes picturaux. Mettre en regard les œuvres de Gilles Elie, Paul Gibert et Oscar Malessène c’est postuler qu’en peinture des possibles divergents ne sont pas pour autant étrangers, la différence entre eux ne relevant pas d’une opposition dans le sens d’une contradiction. Partant de là, la peinture peut déployer librement son jeu.

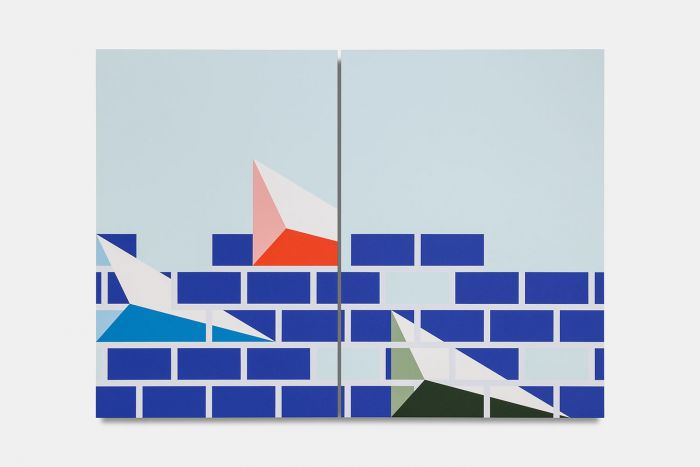

Le champ d’expérience d’Oscar Malessène n’est ni l’observation ni l’histoire, mais l’espace. Ses tableaux se composent généralement d’aplats rejouant le caractère plan du support, sur lesquels s’enlèvent des volumes mathématiques - pyramides dont il rend les trois dimensions en désaturant plus ou moins les teintes de chacune des faces latérales, générant un trompe l’œil concis. La confrontation qui en résulte affirme en priorité la surface, ne rendant compte que de distances très rapprochées et jamais d’espaces en creux, seulement de cette profondeur restreinte et purement optique qui est ancrée dans le matériau pictural lui-même, cet avant/arrière engendré sans contenu apparent autre que les rapports dynamiques des couleurs et des formes.

Oscar Malessène pousse encore un peu plus avant l’exploration autoréflexive de son médium lorsqu’il travaille des diptyques. Les panneaux y sont systématiquement appairés autour d’un vide. Non pas disjoints mais articulés par cette césure – une pause mais conjonctive, comme l’est un repos en musique. Cette ligne mince redouble les verticales des bords des formats, consacrant leur orthogonalité. Et depuis peu elle se retrouve elle-même redite à l’intérieur du tableau par de larges bandes dessinant des angles droits qui viennent interagir avec les obliques des motifs pyramidaux.

Oscar Malessene se joue de l’acception classique du diptyque, laquelle veut que les panneaux se fassent pendant et puissent se rabattre l’un sur l’autre. Ses compositions outrepassent d’ailleurs volontiers la démarcation signifiée par cet écart médian qui scinde le support, déplaçant la limite visuelle du partage. Ou encore, la coupe vient tronquer un motif et un seul, mettant inexplicablement à mal la coïncidence des moitiés alors que le reste de la composition se prolonge de l’une à l’autre comme attendu. Oscar Malessène n’a plus seulement pour objet l’espace de l’œuvre mais aussi celui entre les œuvres, travaillant les modalités d’interaction des composants du diptyque pour mieux questionner la problématique plus générale de l’articulation sérielle.

Gilles Elie réalise en peinture un travail de conception et de production de la forme et non de reproduction. Il ne représente jamais d’après modèle, fût-il photographique. Lorsqu’il dépeint des objets domestiques par exemple, loin de chercher une concordance littérale avec des données observables il s’attache plutôt à en rendre une vue presque générique, en tout cas suffisamment désencombrée des différences spécifiques pour aller à l’essentiel. Il synthétise ainsi la forme, la résorbant jusqu’à l’élucider. La résumant, paradoxalement, pour tendre vers l’exactitude de son aspect et de son rôle.

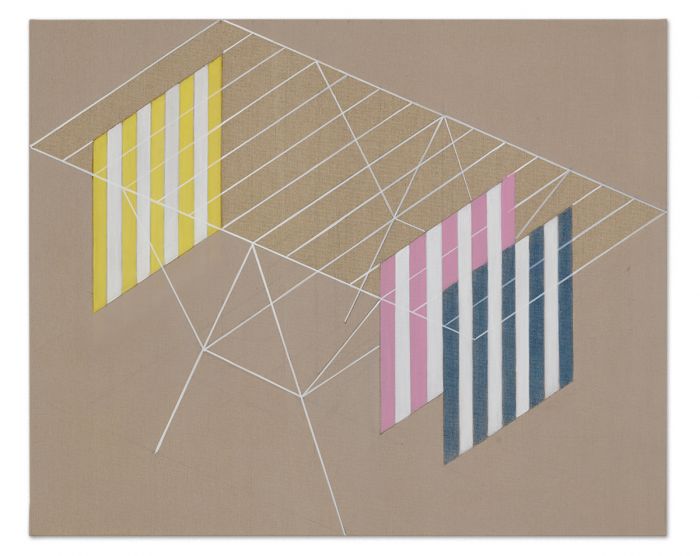

La peinture de Gilles Elie dit bien l’arbitraire de la représentation. Dans ce sens, d’abord, où elle s’affirme partiale car fondée sur son expérience individuelle – il transcrit sur la toile ses souvenirs des choses, ce que son vécu lui laisse comme remembrance d’une Planche à roulette ou d’un Guidon. Mais aussi dans l’idée que la figuration n’y est pas contrainte par des lois logiques. Ses perspectives axonométriques sont outrées, ou se font par endroits aberrantes. L’application de la couleur contribue aussi par moments à déréaliser le référent : la carrosserie de la voiture montrée en gros plan dans GT est peinte d’une bande jaune uniforme et parfaitement plane qui gomme l’angle formé par la rencontre entre l’aile arrière droite et le coffre, deux essuie-mains étendus l’un derrière l’autre sur le Tancarville s’encastrent à la faveur des verticales blanches continues qui les traversent et les rabattent sur le même plan.

Peu importe la véracité, Gilles Elie cherche l’évidence. Pour cela il reprend les procédés des peintres publicitaires, des graphistes, des typographes – sa géométrisation s’avère d’ailleurs souvent un peu biaisée pour mieux faire signe, voire lettre. Un minimum d’indices, la couleur adéquate déposée en une succession de jus maigres sur la toile parfois laissée apparente : moyens élémentaires pour dire des objets qui sont, matériellement comme métaphoriquement, d’une épaisseur euclidienne, celle de l’image mentale que l’on en garde en mémoire.

Les toiles de Paul Gibert trouvent leur point de départ dans une imagerie provenant d’un éventail de sources médiatiques comme privées. Il y sélectionne des photographies sans qualité qui, derrière des apparences anodines, cachent une violence sous-jacente souvent insoupçonnable sans le truchement du titre : vues champêtres banales s’avérant être des champs de mines, portion d’horizon affichant une mer d’huile, celle du Golf of America souligne le cartel car le cliché était pris depuis la côte étasunienne. Paul Gibert part de points de vue prosaïques pour dénoter l’orientation particulière de toute perspective. Il rend des lieux communs pour dire ce pouvoir qu’ont les images de transmettre et de dissimuler simultanément du sens.

Mais c’est surtout par le traitement pictural que ses vues résistent à une interprétation immédiate. Reprenant la grammaire formelle du photographique, les compositions se concentrent sur des cadrages serrés restituant une vision éclatée et parcellaire du réel avec un hors champ important. Dans ses travaux récents les gros plans se systématisent, produisant des fragments décontextualisés et vidés de toute fonction narrative. La facture, ensuite, balance entre allusion et élision. Les toiles sont réalisées en un seul jet, instantanées. Rapidement badigeonnées, essuyées parfois, elles offrent des images volontiers floues, fantomatiques, comme cet auvent de station-service dont la dureté des lignes se dissout dans la brume. Outre ce relâchement volontaire de la touche, la palette restreinte à des tons monochromes entraîne un sentiment de déliquescence des formes. Ce camaïeu agit comme un filtre derrière lequel le sujet est maintenu à distance.

La gamme chromatique sommaire a cette vertu de mettre en exergue une ambiance lumineuse, à l’exemple de cette dernière série de petits formats acidulés d’où la lumière semble émaner. Et pour cause, les modèles provenant de jeux vidéos qui ont jalonné l’adolescence du peintre : portions congrues de personnages et mappings virtuels, images fugaces défilant sur l’écran par rétroéclairage, parangons de l’immatériel, symptomatiques aussi d’un temps révolu. Dans cette parenthèse autobiographique comme dans ses recherches aux prises avec l’Histoire, Paul Gibert s’évertue à mettre en exergue le caractère évanescent des choses. Quand il re-présente il dit le flux, changement inévitable par lequel l’image s’éclipse au profit de la peinture.

Marion Delage de Luget

Visuel: Gilles Elie, Avion de ligne, 2023,

acrylique sur toile, 65 x 81 cm.